28-11-2022

L′evoluzione dei Riders

analisi sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020

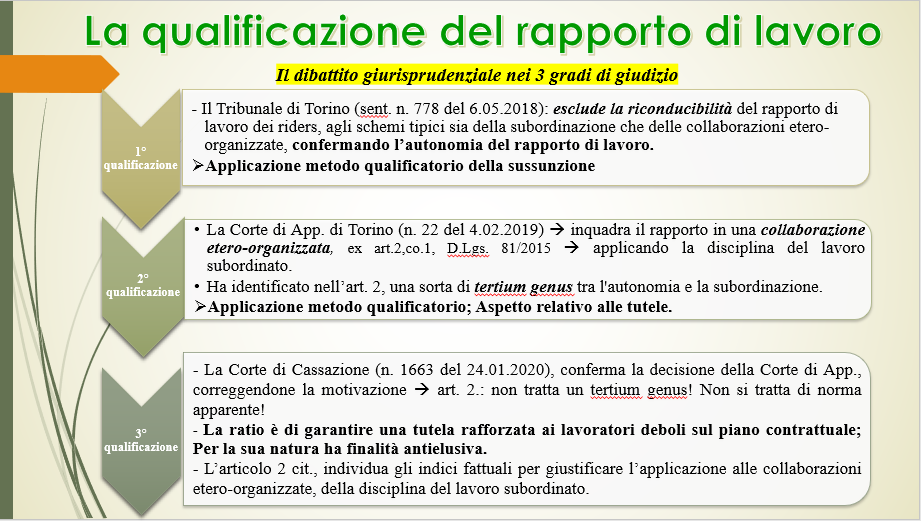

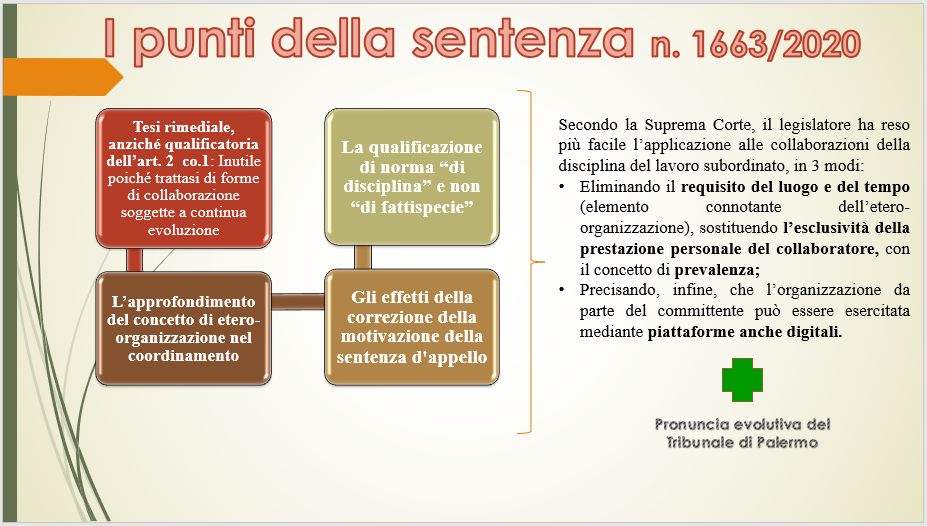

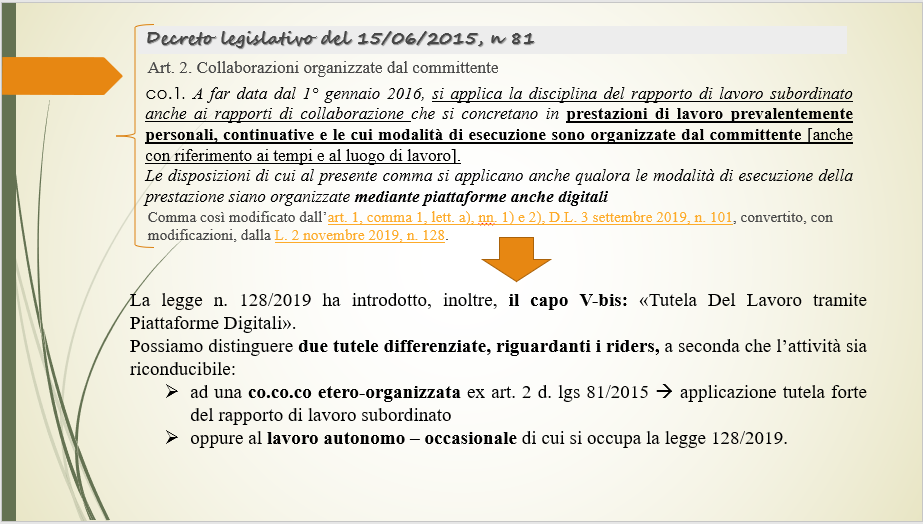

La figura dei Riders, la ritroviamo nel contesto della gig economy che per semplicità potremmo tradurre come economia delle piattaforme; queste sono utilizzate per la loro capacità di far incontrare la domanda e l′offerta di lavoro. In questo contesto possiamo annoverare quali principali forme di lavoro : Il crowdwork e il lavoro a chiamata. Il primo avviene attraverso la distribuzione di lavoro su piattaforme online che consentono ai clienti di affidare l′esecuzione di qualsiasi compito, che possa essere svolto da remoto. Il lavoro a chiamata tramite piattaforma, viene svolto nel mondo materiale. È chiaro che la digitalizzazione e il proliferare delle forme di economia collaborativa, hanno trasformato profondamente le attività lavorative che caratterizzano la nostra società. I riders rappresentano lesempio di maggior evidenza in questa nuova realtà. Inizialmente tale figura era caratterizzata da una mancanza di tutele e di diritti, motivo per cui il legislatore è dovuto intervenire, attraverso il D.L. 101/2019 convertito nella L. 128/2019, che è andata a modificare la nozione di collaborazione etero-organizzata, quindi l′art. 2 co.1 del D.Lgs. 81/2015. Una prima definizione è stata offerta proprio da questa legge, con larticolo 47: Lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, con lausilio di velocipedi a motore, attraverso piattaforme anche digitali. Questa legge, però, ha tralasciato alcuni aspetti creando non pochi problemi come: la qualificazione giuridica del rapporto, le tutele inderogabili da riconoscere, anche sul piano retributivo, la sicurezza sul lavoro, il riconoscimento dei diritti sindacali, l′orario, la malattia, le ferie, la previdenza. Ed infatti, proprio in merito allinquadramento è sorto un ampio dibattito giurisprudenziale. In ambito internazionale, con riguardo a ciò, si sono pronunciate, Francia e Spagna. In queste nazioni tali figure sono inquadrate come lavoratori autonomi, ma in diversi casi di specie, sono stati configurati come lavoratori subordinati. In Italia, invece, ha avuto ampio rilievo la vicenda dei Riders di Foodora, la quale è stata oggetto di esame in 3 successivi gradi di giudizio, che hanno prodotto differenti decisioni basate su differenti motivazioni. a.Il primo grado svoltosi presso il Tribunale di Torino, aveva escluso la riconducibilità del rapporto di lavoro dei riders di foodora, agli schemi tipici sia della subordinazione che delle collaborazioni etero organizzate. Il Giudice del lavoro ha inteso accertato il carattere autonomo del rapporto di lavoro, in quanto il lavoratore può decidere discrezionalmente quando lavorare. Dunque ha applicato il metodo qualificatorio della sussunzione, ossia del nomen iuris in cui viene valorizzato solo laspetto contrattuale, cioè lassenza del potere direttivo viene tratto da qui. b.La Corte di Appello di Torino, in veste di Giudice del gravame, invece, aveva considerato il rapporto di lavoro dei riders come collaborazione etero organizzata, quindi riconducibile alle fattispecie di cui all′art.2 co.1 del D.Lgs. 81/2015, cui quindi andava applicata la disciplina del lavoro subordinato. Ma la peculiarità di questa decisione è data dal fatto che la Corte di Appello nel proprio ragionamento logico giuridico è andata ad identificare una sorta di tertium genius, a metà strada tra l′autonomia e la subordinazione, di cui lart. 2094, e aveva interpretato l′art.2 co. 1 del D.Lgs. 81/2015, come una disposizione finalizzata a garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro. A queste, la Corte, considera che vada applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, e per far ciò mutua alcuni istituti dal contratto collettivo del settore logistica trasporto merci, in particolare gli istituti relativi alla sicurezza, all′igiene, alla previdenza, all′orario di lavoro, alla retribuzione, per poi applicarli al caso di specie. Questa nuova interpretazione ha imposto al committente la produzione di due nuovi ricorsi, il primo alla suprema corte di cassazione il secondo alla corte Costituzionale. La Cassazione ha ritenuto di dover rinviare la propria decisione per attendere il varo della legge di conversione e, pur dovendosi pronunciare su fatti antecedenti e interpretare la normativa previgente, ne ha tenuto conto nel proprio ragionamento. In particolare, ad avviso della Corte, le modifiche apportate alla versione originaria della suddetta disposizione ne avrebbero ampliato lambito di applicazione. c.La Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale emerso dalle pronunce di merito, ha confermato la decisione assunta dalla Corte di Appello di Torino in ordine allapplicabilità dellart. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, e dunque della disciplina del lavoro subordinato, ai rapporti di lavoro dei ciclofattorini di Foodora, motivandola in modo diverso ma giungendo alla medesima qualificazione del rapporto di lavoro. LE DUE POSIZIONI IN MERITO ALLINQUADRAMENTO: LA FOODORA (norma apparente) E LA CORTE DI APPELLO DI TORINO (norma di fattispecie) -In primo luogo, la Suprema Corte, si è mostrata critica nei riguardi della tesi, sostenuta dalla Società Foodora, secondo cui la etero-organizzazione è già un tratto tipico della subordinazione disciplinata nellart. 2094 c.c., con la conseguenza che lart. 2 cit., nel porla in esponente, non aggiungerebbe nulla alla ricostruzione della nozione sin qui compiuta dalla giurisprudenza, presentandosi come una sorta di norma apparente, inidonea a produrre autonomi effetti giuridici. Secondo la Suprema Corte lart. 2, c. 1 andrebbe interpretato, invece, come norma di disciplina, soprattutto alla luce della riforma. Quindi lapproccio adottato dalla Suprema Corte è di tipo rimediale. A tal proposito è opportuno sospendere la dissertazione sulla sentenza della Corte di cassazione ed analizzare il momento storico e la disciplina di riferimento applicabile allepoca dei fatti. Per comprendere a pieno la portata e la ratio dellart. 2 del D.LGS, è necessario contestualizzare il suo momento di creazione nonchè la necessità a cui andava incontro. Ci troviamo nel periodo del Jobs Act, nel quale, con labrogazione del lavoro a progetto, si riesumavano le vecchie collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), e il cui possibile proliferare incontrollato andava in qualche modo arginato e contrastato. Per perseguire queste finalità anti-elusive, sempre secondo la Cassazione, il legislatore, consapevole delle difficoltà di ricondurre ad unità tipologica la varietà estrema delle nuove forme di lavoro, ha ritenuto di limitarsi a valorizzare alcuni indici fattuali (carattere personale della prestazione, continuità della medesima, etero-organizzazione delle modalità di esecuzione di essa), considerandoli sufficienti a giustificare lapplicazione della disciplina dettata per il lavoro subordinato, senza bisogno di ulteriori indagini sulla qualificazione del rapporto di lavoro quale subordinato ovvero autonomo. Ulteriore censura mossa dalla Cassazione alla Corte di App. di Torino attiene al ragionamento motivazionale tenuto dalla seconda allorquando identifica nellart. 2 un tertium genus, intermedio tra autonomia e subordinazione, invece che considerarla come norma di disciplina e quindi: più semplicemente, al verificarsi delle caratteristiche delle collaborazioni individuate dallart. 2, c. 1, del d.lgs. 81/2015, la legge ricollega imperativamente lapplicazione della disciplina della subordinazione. In unottica dunque di prevenzione, ma anche rimediale, è inutile per la Suprema Corte chiedersi se siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dellautonomia, perché ciò che conta è che per esse, in una terra di mezzo dai confini labili, lordinamento ha statuito espressamente lapplicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina. Quello che invece conta è la presenza dei predetti indici fattuali. Il legislatore, ricorda la Corte, "ha stabilito che quando l′etero-organizzazione, accompagnata dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una protezione equivalente e, quindi, il rimedio della applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato". Una scelta, questa, scrive la Cassazione, "per tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di debolezza economica, operanti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea". Anche il decreto 101 del 2019, sottolineano i giudici - non applicabile al caso in esame che è antecedente - "va nel senso di rendere più facile l′applicazione della disciplina del lavoro subordinato". In effetti proprio lattività ed i principi descritti nella motivazione della sentenza di II grado, hanno permesso alla Cassazione di liberare facilmente il campo dalleccezione di legittimità costituzionale dellart. 2, co. 1, del D. Lgs. 81/2015, sollevata dalla difesa della Società, secondo la quale la legge delega non consentiva al legislatore delegato di introdurre un terzo genere di rapporto di lavoro, ma solo di riordinare le tipologie contrattuali esistenti. Daltro canto, contraddicendo invece, lapproccio rimediale dichiarato, il giudice di legittimità non può sottrarsi alla necessità di prospettare una definizione del più controverso degli indici fattuali - almeno per il dibattito dottrinale, che la Corte ricostruisce, ma dal quale prende le distanze - ovvero letero-organizzazione. Ossia si limita ad individuare il tratto distintivo dell′etero-organizzazione nel potere unilaterale del committente di imporre le modalità del coordinamento. In altre parole, se le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, la collaborazione non è attratta nella sfera di applicazione dell′art. 2. Se al consenso delle parti si sostituisce il potere unilaterale del committente, ecco integrata la nozione di etero-organizzazione che fa scattare l′art. 2. Ulteriore questione a cui la Cassazione è chiamata ad occuparsi, concerne lindividuazione delle tutele del lavoro subordinato applicabili alle collaborazioni etero-organizzate. Al riguardo, la Suprema Corte evidenzia che le disposizioni dellart. 2, c. 1, non contengono alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile e, daltro canto, che una simile scelta non potrebbe essere affidata a posteriori allinterpretazione del giudice. Ne consegue, per la Suprema Corte, che le tutele del lavoro subordinato debbano trovare integrale applicazione alle collaborazioni etero-organizzate, come si conviene ad una norma di disciplina quale è qualificata la previsione dellart. 2, c. 1, d.lgs. n. 81/2015. Tuttavia, la Corte ammette che non possono escludersi situazioni in cui lapplicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con le fattispecie da regolare, che per definizione non son comprese nellambito dellart. 2094 cc. Sembrerebbe, dunque, che, ammetta, unapplicazione selettiva delle tutele del lavoro subordinato ai collaboratori etero-organizzati, escludendo unicamente quelle direttamente correlate allessenza della subordinazione e, quindi, allesercizio del potere gerarchico-disciplinare del datore di lavoro, in considerazione del fatto che tali collaborazioni restano comunque di natura autonoma. La Corte di Cassazione coglie perfettamente la portata della riforma, alla quale attribuisce correttamente il senso di rendere più facile lapplicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per lapplicabilità della norma - di prestazioni prevalentemente e non più esclusivamente personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto allelemento della etero-organizzazione, eliminando le parole anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, così mostrando chiaramente lintento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione. Poiché il nuovo art. 2, pur essendo maturato nel contesto delle rivendicazioni dei rider, possiede un campo di applicazione ben più esteso e generalizzato, è facile prevedere che, nell′interpretazione che ne ha dato il Supremo collegio, favorirà in maniera significativa lapplicazione della disciplina del lavoro subordinato a fasce molto ampie di lavoro autonomo, sino ad oggi quasi del tutto prive di protezione anche per linfelice formulazione del testo originario che ne rendeva controversa lapplicazione. Nel frattempo però il Tribunale di Palermo con la sentenza 3570/2020 ha finito col superare i principi della Cassazione e si è attestata su una lettura evolutiva dei schemi tipici della subordinazione, ossia, decidendo sul ricorso proposto da un lavoratore nei confronti della piattaforma Glovo, si è soffermato sulla fase esecutiva del rapporto, dichiarando che ha natura continuativa e non ha natura occasionale, inoltre ha rilevato che l′attività dei rider è integralmente gestita e organizzata dalla piattaforma, al Rider è preclusa la possibilità di selezionare i turni più convenienti, il datore esercita un potere di direzione e di controllo nei suoi confronti. Quindi nel caso di specie, ha qualificato il rapporto come subordinato ab origine ex art. 2094. Vi è da precisare che la legge 128/2019 ha introdotto un ulteriore capo V-bis al D.lgs 81/2015, dedicandolo alla tutela del lavoro tramite piattaforme digitali. Quindi la legge 128/2019, si caratterizza dal fatto che riconosce delle tutele differenziate ai riders, a seconda della diversa qualificazione: -collaborazione coordinata e continuativa etero organizzata di cui all′articolo 2 (tutela forte): ne deriva lapplicazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 -oppure co.co.co ex art. 409 cpc: e dunque si parla d lavoro autonomo occasionale di cui si occupa la legge 128/2019. (tutela residua) Il contratto di lavoro per i c.d. riders ai sensi dellart. 47-ter deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta ed al lavoratore deve essere fornita ogni informazione utile a tutela dei suoi interessi e diritti, nonché della sua sicurezza. La violazione degli obblighi della forma del contratto e delle informazione determina, ai sensi dellarticolo 4 del D.Lgs. n. 152/97, lapplicazione delle sanzioni amministrative. Oltre alle sanzioni di cui sopra indicate, la violazione di cui agli obblighi del comma 1 dellart. 47-ter, il lavoratore ha diritto a unindennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nellultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti. Compenso minimo: Larticolo 47-quater introduce lentità del compenso minimo determinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per la determinazione del compenso complessivo occorre tener conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dellorganizzazione del committente. Inoltre è statuito che in mancanza di contratti collettivi i ciclofattorini non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Per il lavoro notturno festivo o condizioni meteorologiche sfavorevoli va riconosciuta unindennità integrativa non inferiore al 10 per cento determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Divieto di discriminazione: Larticolo 47-quinquies introduce, in modo esplicito, il divieto di discriminazione. In particolare si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso laccesso alla piattaforma. Per cui risulta vietato lesclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione. Tutela contro gli infortuni: Ai sensi del nuovo articolo 47-septies del D.Lgs. n. 81/2015 viene introdotto per tutti i fattorini (c.d. riders) lobbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per quanto riguarda il ruolo della contrattazione collettiva, la circolare specifica che i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale, ( quindi derogatoria in melius rispetto a quella legale), siano solo quelli stipulate delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, questo al fine di contrastare le forme di competizione salariale al ribasso. Questa regola, garantisce un rafforzamento della tutela dei riders, perché in qualche modo previene il rischio che associazioni sindacali minoritarie stipulino contratti collettivi nazionali che prevedono un peggioramento delle condizioni contrattuali a discapito dei riders. La L. 128/2019 ha istituito un osservatorio nazionale di settore, per monitorare il comparto e costituire un luogo comune di conoscenza e di controllo, ma anche di condivisione dei dati e degli indicatori di questa attività, quindi, sono stati avviati dei percorsi condivisi per addivenire alla sottoscrizione di un protocollo che regolamenti le giuste tutele nel campo della salute e della sicurezza di un accordo contro il caporalato e prendendo esempio dalle buone prassi concluse nel Comune di Milano, proprio per porre fine alle vergognose dinamiche che vedono i riders coinvolti in pratiche lavorative illegali e, che intaccano quelli che sono i diritti fondamentali.